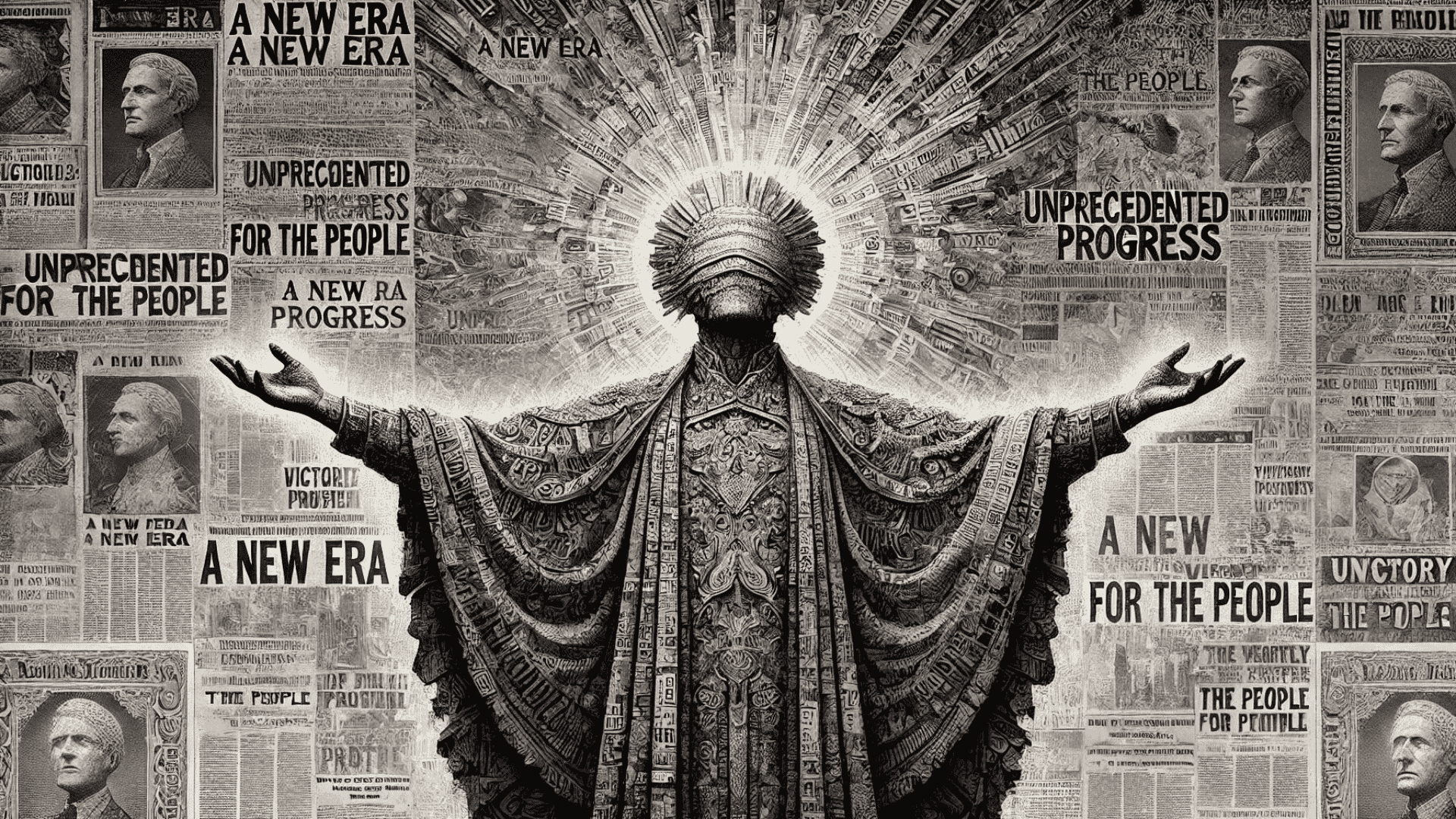

LA SUMISIÓN DE LOS PRÍNCIPES QUE TIENEN FECHA DE VENCIMIENTO

Los emperadores no les conceden ningún beneficio a sus esclavos. La única oportunidad de trascendencia en el esclavo radica en el sacrificio: inmolarse por el rey como prueba suprema de fidelidad.

Hay quienes creen que la política internacional es un juego de ajedrez donde cada pieza mueve según su estrategia, pero lo cierto es que, para algunos líderes de naciones como la nuestra, el tablero es más bien un campo que hay que transitarlo de rodillas y haciendo concesiones.

En ese terreno resbaladizo, las cabezas se inclinan con la esperanza de ser vistas desde el trono, aunque solo sea para recibir una palmadita condescendiente o, en el mejor de los casos, un gesto de falsa complicidad.

A lo largo de la historia, la relación de ciertos líderes del mundo en desarrollo con la mayor potencia del planeta ha seguido un patrón totalmente -y lamentablemente- predecible.

Ayer, no más, en el siglo XX, mientras Washington desplegaba su doctrina de «buena vecindad» con un garrote en una mano y un cheque en la otra, presidentes y dictadores por igual, formaban en fila para recibir su bendición. Desde los Somoza en Nicaragua, Stroessner en Paraguay, Pinochet en Chile y Videla en Argentina, el requisito nunca fue la soberanía, sino sumisión y docilidad. Quien pretendía alzar la voz fuera de la partitura recibía su castigo: golpes de Estado, bloqueos económicos o, en los casos más refinados, la difamación sistemática.

Pero la genuflexión de ciertos presidentes no siempre se construye con miedo; a veces, se adorna con la vana ilusión del ascenso y distinción personal. Quienes ocupan temporalmente la silla del poder en países como el nuestro, altamente endeudados y dependientes, suelen descubrir que la historia no les promete la gloria ni el bronce, pero si una fotografía junto al emperador de turno, que se convierte en un atajo para una trascendencia efímera y reconfortante que, para su pequeñez, eso alcanza para conseguir más likes en sus redes sociales.

No importa que el precio sea entregar los recursos naturales, hipotecar el futuro o condenar a los ciudadanos a un destino de sumisión; lo que importa es salir en la foto con la postura correcta, con una sonrisa forzada y el discurso bien ensayado sobre la «alianza estratégica».

El guion ya es conocido por todos: el presidente de una nación aterriza en la capital del mundo, camina por los pasillos del poder y regresa a su país con una carpeta llena de promesas. La obsecuencia -por conveniencias- de los medios oficialistas celebran «el histórico acuerdo», «la inversión sin precedentes» y «el nuevo rumbo» que transformará la realidad de la nación y su pueblo, prometiendo trabajo, desarrollo y prosperidad para todos, pero en realidad nadie menciona las condiciones: el extractivismo desenfrenado, la pérdida de control sobre los recursos estratégicos o la progresiva difuminación de cualquier atisbo de autodeterminación.

Los ejemplos abundan. Desde mandatarios que celebran la firma de tratados de libre comercio que, paradójicamente, solo benefician a las potencias y condenan a sus industrias locales a una competencia desigual, hasta aquellos que privatizan el subsuelo con el entusiasmo de un corredor inmobiliario. Estas asimetrías, disfrazadas de «apertura económica», siempre trajeron consigo -porque no es la primera vez que nos sucede- la dependencia estructural de las economías periféricas, como es la nuestra, que quedan atadas a la exportación de materias primas, cuyos precios no se determinan donde se las produce, sino en la sede de la potencia económica, mientras las manufacturas con valor agregado siguen siendo dominio exclusivo de los países centrales.

En América Latina, en África, en Asia, la historia se repite con variaciones de matiz. Algunos llegan al poder con un discurso de soberanía, y en nuestro caso actual, de “libertad”, pero una vez en la mesa de negociación descubren que es más fácil inclinarse que resistir. Otros ni siquiera disimulan: asumen su papel de intermediarios del imperio con una obscenidad repudiable, como si nunca hubieran tenido la intención de gobernar otra cosa que no fuera la administración de la dependencia, rememorando -por estas latitudes- al burócrata del virreinato del Río de la Plata -en donde aparecen muchos apellidos de ilustres “patricios”-, que no le importaba un país que nacía, sino su propia conveniencia y poder económico.

Mientras tanto, el ciudadano de a pie, el trabajador, el comerciante, el jubilado observa desde la distancia y sin poder alterar nada.

Muchos creen en los relatos de grandeza, en los «logros históricos» que se anuncian con bombos y platillos. Otros, los más racionales, saben que los príncipes menores que se arrodillan ante el emperador no lo hacen por ellos, sino por la ilusión de ser vistos, aunque sea fugazmente, desde lo alto del trono.

Esto que acabo de describir, le puede parecer inspirado en la retórica de la izquierda revolucionaria de los años sesenta del siglo pasado, pero lo invito a sacarle la sal y pimienta de los adjetivos, y quédese con los hechos históricos, y no será más que una descripción de lo que nos caracteriza desde Rivadavia hasta nuestros días, salvo en períodos que redefinieron, con acierto y con errores, nuestro país como una sociedad que cree en el desarrollo como potencia industrial, científica y económica.

Para terminar, y como reflexión, sería bueno pensar que ni siquiera el más arrastrado de los esclavos, ese que perfecciona a diario su sumisión hasta confundirse con el suelo, puede cambiar su propia suerte y destino ante el emperador. A lo sumo, recibirá una mirada de lástima, un gesto de desdén o la vana ilusión de ser visto. Pero ser el elegido, ocupar el sitial mayor, jamás. Si acaso osara aspirar a un lugar preferencial, el monarca no lo premiaría, sino que lo vería como una amenaza y no dudaría en hacerlo desaparecer sin acordarse de su fidelidad. Porque el esclavo sumiso es útil, pero el que ambiciona deja de serlo y su única gloria posible es el sacrificio: morir por el rey con la esperanza de ser recordado, fugazmente, como un perro fiel que supo cuándo dejar de respirar.